한국을 찾는 유학생 가운데 중국인 비중이 여전히 과도하게 높다는 것은 ‘교육한류’가 아직 가야 할 길이 멀다는 것을 보여준다.

외국인 유학생이 늘어나기 시작한 것은 정부가 대학 평가에서 ‘글로벌화’를 중시하기 시작한 2000년대 초반부터다. 같은 시기 중국 경제가 급성장하면서 중국 학생들의 유학 수요가 폭발했고, 이 중 상당수가 장학금까지 내건 한국 대학에 유입됐다. 한국내 해외 유학생 가운데 중국인의 비중은 2001년 27%에서 급속히 높아져 2009년에는 70%를 넘어서기도 했다.

특히 학령인구 감소로 정원을 채우지 못하는 일부 지역대들이 재학생 충원율을 높이기 위해 자격 미달인 중국 학생을 채워넣는 사례가 끊이질 않고 있다. 예를 들어 전남의 A대는 정원이 4,850명이지만 재학생은 4,096명(재학생 충원율 84.5%)밖에 안돼 최근 구조조정 대상인 정부재정지원 제한 대학으로 지정됐다. 이 대학 재학생 10명중 1명이 넘는 417명이 외국인이다.

같은 정부재정지원 제한 대학인 대전의 B대도 재학생 9,139명 중 외국인이 894명에 달한다. A대는 외국인 중 415명이, B대는 815명이 중국인이다.

무분별한 중국 유학생 유치가 낳는 부작용도 심각하다. 사정이 다급한 대학들이 입학 관리를 소홀히 한 탓에 지난 4월에는 위조 서류로 입학한 중국 학생 18명이 무더기로 경찰에 적발되기도 했다.

한국 정부는 외국인 유학생 관리를 강화하기 위해 유치•관리 역량 인증제를 시행하겠다고 지난 6일 공고했다. 유학생의 중도 탈락률이 20% 이상이거나 불법 체류율이 10% 이상인 대학에는 앞으로 유학생 비자 발급이 제한된다.

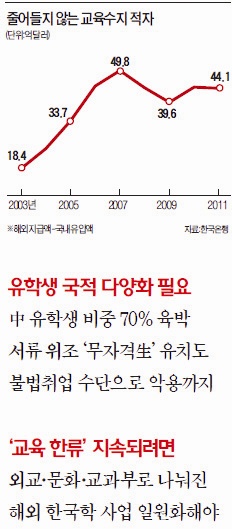

해외에서 ‘교육 한류’를 주도하는 정부 기구가 일원화돼 체계적으로 관리되고 육성책이 나와야 한다는 지적도 있다. 현재 해외 대학의 한국어학과 설치 지원업무는 외교통상부 산하 국제교류재단이, 초•중•고등학교에서 제2외국어로 한국어를 채택하도록 지원하는 사업은 교육과학기술부가 맡고 있다. 또 중국의 공자학당, 영국의 영국문화원처럼 해외에 직접 교육원을 열어 한국어와 한국문화를 전파하는 세종학당은 문화체육관광부가 관리한다.

배상훈 성균관대 교육학과 교수는 “한국어•한국학 교육은 건물•교재 같은 하드웨어부터 교원 양성, 한국 유학 기회 제공 등 소프트웨어까지 하나의 전담 조직이 ‘패키지’ 형태로 맡아야 ‘교육 한류’가 지속될 수 있다”고 말했다.