지난달 말 북•중 무역 거래가 가장 활발하게 이뤄지는 중국 랴오닝성 단둥(丹東) 세관 앞. '모든 기계를 제작해 드립니다'라는 간판을 단 상점이 영업 중이었다. 국방색 코트 차림의 북한 무역상이 조선족으로 보이는 사장에게 위안화 뭉치를 건네며 절단 기계 종류를 주문했다. 건너편에는 '다이야(타이어)' 전문 매장이 줄지어 있다. 대형 트럭 타이어가 매장 입구에 걸렸다. 작년 4월 북한 탄도미사일 발사 차량의 타이어가 중국에서 수입됐다는 얘기를 뒷받침하는 것처럼 보였다. 각종 화학제품을 판다는 상점도 널렸다.

현재 유엔 등 국제사회는 무기로 전용(轉用)될 우려가 있는 기계•화학류의 대북 수출을 금지하고 있지만, 단둥에선 이런 제재가 통하지 않는 분위기다. 대북 무역상 J씨는 "북한이 기계•화학제품을 수입하면서 설마 '무기용'이라고 적겠느냐"며 "유엔이라도 북•중 간 민간 교역까지 막을 권한은 없다"고 말했다. 오후 4시 30분쯤 신의주로 돌아가려는 북한 트럭 20여대가 세관 주차장에 모였다. 3차 핵실험 이후 중국이 통관 검사를 까다롭게 한다는 소문이 있었지만, 이날 북한으로 돌아가지 못한 트럭은 없었다.

특히 대북 금융 제재가 단둥에선 힘을 쓰지 못했다. 한 조선족 사업가는 "북•중 무역의 기본은 '현금 거래'와 물물 교환"이라고 말했다. 단둥 무역에서 북•중 간 은행 거래가 없는데 금융 제재가 무슨 소용이냐는 것이다. 특히 북한 '큰손'들은 편법으로 중국 내 은행을 이용하는 경우가 있다고 한다. 현지 소식통은 "수백만위안(수억원) 이상을 거래하는 북한 무역상은 믿을 만한 조선족이나 중국인 명의로 중국 내 은행에 계좌를 만든 뒤 대리인을 시켜 현금을 찾아 결제한다"고 했다. 단둥의 J은행에 북한 가•차명 계좌가 있는 것으로 알려졌다. 그러나 중국 당국이 이런 계좌를 단속했다는 얘기는 들리지 않았다.

단둥 시내 고급 백화점으로 꼽히는 신이바이(新一百) 1층 매장. 금은방과 명품 시계점 등이 빼곡하다. 여점원 Q씨는 "벤츠나 아우디를 몰고 오는 북한 고객이 적지 않다"며 "명품 시계는 물론 금반지와 금목걸이도 사 간다"고 했다. 10만위안(1750만원)짜리 가격표가 붙은 롤렉스 시계도 북한인의 쇼핑 대상이다. 북한 기득권 세력이 유엔 제재를 피해 사치품을 사들이는 방법은 얼마든지 있는 셈이다.

신이바이 백화점에서 차로 10분쯤 달리면 도매상이 모여 있는 신류부싱제(新柳步行街)가 나온다. 똑같은 코트를 입은 북한의 젊은 여성 4명이 마스카라 등 화장품 가격을 흥정하고 있었다. 대북 사업가는 "북한에 경공업 공장이 어디 있느냐"며 "단둥에서 가장 저렴한 이곳 도매상에서 생리대부터 세탁비누까지 구입해 돌아간다"고 전했다. 단둥에서 기차로 4시간 거리인 선양(瀋陽)까지 나가 거래하는 북한 무역상도 기차에서 만났다. 인구 800만명인 선양은 동북 3성 최대(最大) 도시다.

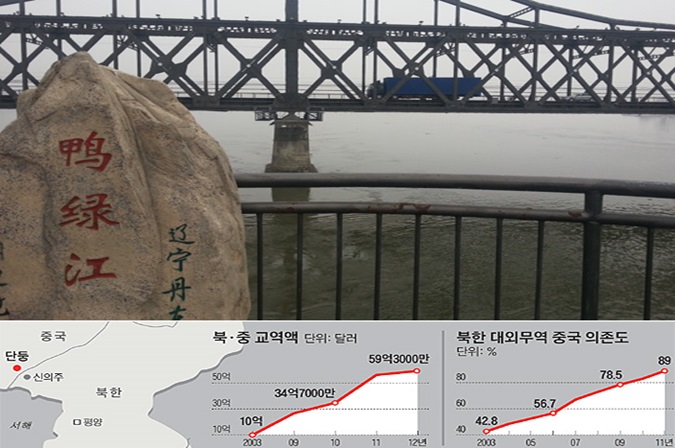

압록강 상류를 경계로 양강도 혜산을 마주 보는 지린성 창바이(長白)에선 낮과 밤의 대북 교역 품목이 다르다고 한다. 현지 소식통은 "낮에는 북한산 지하자원과 중국산 생필품이 인도교 위를 오가지만, 밤에는 강변에서 밀무역이 성행한다"고 말했다. 혜산과 창바이를 가르는 강폭이 20여m에 불과하고, 일부 지역에선 수심이 얕아 걸어서 도강할 수 있다. 북한 주민은 금•은이나 골동품을 팔아 위안화를 번다. 현재 북한에선 위안화를 북한 돈처럼 쓴다. 이런 밀무역은 통계에도 잡히지 않는다. 북•중 간 교역액은 2003년 10억달러 규모에서 지난해 60억달러로 커졌다. 북한의 대중 무역 의존도는 90%에 육박한다.(출처-조선일보)